パートの看護師さんを募集しております。

診療時間

月、火、水、木、金。土 9時~12時30分

月、火、水、金・・・・・・15時~18時

上記のうち週16時間程度(週4日程度)シフト制

土曜日月2回程度出番有ります。

年に2~3回土曜日曜祝日救急当番あります。(交代制)

時給1400円~(資格経験に応じます)

詳しくは ℡011-663-0555(担当 伊藤)

又は ハローワークインターネットサービスをご利用ください。

(indeedにも掲載中)

優しく明るい環境の職場です。

投稿日:2026.02.09

インフルエンザワクチン(予約制) ℡:661-1000

接種期間 令和7年10月9日~令和8年1月31日

料金 接種日現在で満65歳以上の方 ・・ 1.400円

- (接種日現在で満60歳以上65歳未満の方であって、心臓、じん臓、

- 呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がい

- のある方)

- 証明書のある方・・・・・ 無料

- 上記以外の方 ・・・・・ 3.900円

- 接種時間 ワクチン専用時間 平日午後2時~3時(木曜以外)

- ※診療予約のある方は診療時に接種可能です。

- 専用時間外の午後の診療時間内でも接種可能です。

- 持ち物 氏名、住所、生年月日が確認できるもの(マイナンバーカード、

- 資格確認証、保険証、他)

- 予診票(事前受け取り可能です。)

コロナワクチン(予約制) ℡:661-1000

接種期間 令和7年10月9日~令和8年3月31日

料金 接種日現在で満65歳以上の方・・ 7.800円

- (接種日現在で満60歳以上65歳未満の方であって、心臓、じん臓、

- 呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がい

- のある方)

- 証明書のある方・・・・ 無料

- 上記以外の方・・・・・ 15.600円

- 接種時間 インフルエンザワクチンと同じ

- インフルエンザワクチンと同時接種可能ですが

- 個人の事情で異なります。

- 持ち物 インフルエンザワクチンと同じ

投稿日:2025.10.06

高齢者肺炎球菌ワクチン(予約制)

札幌市に住所登録があり、今まで一度も肺炎球菌ワクチンを接種した事が無い方で

以下の(1)(2)のいずれかに該当する方。

(1)接種日現在、満65歳の方

(2)接種日現在、満60歳~65歳未満の方で心臓、腎臓、呼吸器の機能障害

又はヒト免疫ウィルスのより障害をお持ちの方(身体障碍者手帳1級相当)

料金:4.400円

※ 過去に一度でも接種した事のある方は対象外です

※ 証明書類を持参することで料金が免除になる方もおりますので詳細は

お問い合わせください。

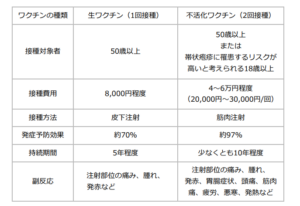

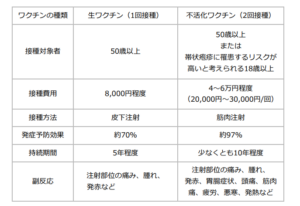

帯状疱疹ワクチン(予約制)

令和7年4月1日から高齢者の定期予防接種になりました。

年度内に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳

になる方が助成の対象です。(100歳以上の方は7年度のみ)

※料金や詳細についてはワクチンの種類によって異なりますので窓口に

お問い合わせください。(札幌市のHPも参照ください。)

その他の50歳以上の方は、任意接種のため費用は全額自己負担となります。

対象は萬50歳以上の方です。

任意接種料金: 生ワクチン(1回接種)7.700円

不活化ワクチン(2回接種)22.000円x2回

投稿日:2025.04.23

明細書について

療養担当規則に則り明細署について無償で交付いたします。

一般名での処方について

後発医薬品については、患者様へご説明の上、商品名ではなく一般名(有効成分

の名称)で処方する場合がございます。

医療情報の活用について

質の高い診療を実施するため、オンライン資格確認や電子処方箋のデーター等か

ら取得する情報を活用して診療を行っております。

投稿日:2024.05.06

当院は予約制ですので、必ず来院前にお電話でご予約をお願いいたします。

感染症の方は下記の時間帯に診療しております。

(受診歴がない方もお気軽にお問い合わせください。)

月、火、水、金曜日 12時~12時30分、17時~18時

木、土曜日 12時~12時30分

他、予約に空きがあれば随時受け付けてしております。

直接来院された場合、予約優先ですので待ち時間が長くなります。

一

投稿日:2024.04.01

8月1日より、新型コロナウィルスの感染予防対策として、3密を避けるために予約診療と致します。

*次回の予約は診療終了後に受付にてお伺いいたします。未定の場合は後日電話予約

も可能です。℡661-1000

*予約をしていない方は、そのままお待ちいただくか改めてご予約の上ご来院くださ

い。

*予約時間に遅れますとご案内が遅くなる可能性がありますのでご注意ください。

投稿日:2020.07.07

8月1日から診療時間が下記のように変わります。

| |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

日祝 |

|

午前

診療

9:00~12:30

受付は12時まで |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

– |

|

午後

診療

15:00~18:00

受付は17:30まで

|

○ |

○ |

○ |

– |

○ |

– |

– |

投稿日:2016.05.13

ノロウィルスは熱さ、寒さに強く、石鹸やアルコールでは消毒効果がありません。

塩素系漂白剤の次亜塩素酸ナトリウムが有効です。

ご家庭で手軽に手に入る市販のハイターを使った消毒方法を紹介します。

キッチンハイター(有効濃度5%)の用途と希釈釈方

(ハイターのキャップ:約25ml、ペットボトルのキャップ:約5ml)

・便や汚物が付着した床等や衣類の漬けおき(50倍希釈)

①500mlのペットボトルにハイター10ml(ペットボトルのキャップ2杯) を入れ水をボトルいっぱいまで入れる。

②5ℓの水に、ハイター100ml(ハイターのキャップ5杯)を入れる。

・食器などの漬けおき、トイレの便座やドアノブや手すり(250倍希釈)

①500mlのペットボトルにハイター2ml(ペットボトルのキャップ半杯) を入れ水をボトルいっぱいまで入れる。

②5ℓの水にハイター20ml(ハイターのキャップ1杯弱)を入れる。

塩素系消毒剤(次亜塩素酸系消毒剤)を使う上での注意点

♢手指等の体の消毒をする事は絶対にやめて下さい。

♢他の薬品とは絶対に混ぜないでください。

♢換気を十分行ってください。(窓を開ける、換気扇を回す)

♢金属に使用しますと錆びますので、十分水ぶきして下さい。

♢長期保存は避け、冷暗所に保存してください。

*注意:ワイドハイターは酵素系なのでノロウィルスには効果ありません

投稿日:2014.02.07

鉄が一回に吸収される量は決まっていて、余分なものは排出されます。1日3回の食事でこまめに取るようにしましょう。

肉・魚・大豆・卵(たんぱく質)は

鉄の吸収を高め血液を作る材料となります。

緑黄色野菜・果物(ビタミンC)は

非ヘム鉄を吸収しやすい形に変えます。

果物・食酢など

すっぱいもの、辛いもの、ハーブ類を摂ると胃酸が分泌され、

鉄の吸収が良くなります。

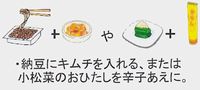

上手に食べ合わせて、鉄の吸収率をアップしましょう!たとえば

♪鉄分アップメニューはこちら

投稿日:2013.05.20

当院で特定健診を受けられた方で。生活習慣病を発症する可能性が高いと判定された方に、生活を見直し、今後の行動目標を立て実践に移行できるよう、またその生活が維持できるよう.どのように支え合うのかを管理栄養士さんを中心に勉強しました。

当院で特定健診を受けられた方で。生活習慣病を発症する可能性が高いと判定された方に、生活を見直し、今後の行動目標を立て実践に移行できるよう、またその生活が維持できるよう.どのように支え合うのかを管理栄養士さんを中心に勉強しました。

特定健診の受診率は現在低く、さらにその先の特定保健指導となると受診率は著しく低下しているのが現状です。いかに有効にこの助成制度を利用し、健康に関心を待っていただくか、私達の勉強会も継続が大事になります。、

投稿日:2013.04.19